学校教育における質の高い学びを実現するために、主体的・対話的で深い学びを目指した授業実践(アクティブ・ラーニング)が求められています。

そのため、教科書の学習内容を教師が一方的に押し付けるのではなく、学習者の内面から多様な考え方を引き出し、学習者同士の交流によって新しいものを生みだすことを目指して学習活動を工夫していくことが必要です。

一方で、「○○についてあなたの考えを述べてください」と発言を促しても、学習者が黙り込んだり、意見交換が深まらなかったりすることはありませんか。

この記事では、主体的・対話的で深い学びを目指した授業でつかえる「ランキング活動」を紹介します。

「ランキング」によって、意見を選択し論理的な思考を促す

授業中に教師が発する言葉は、「発問」と「指示」に分類することができます。

そして、発問と指示には、授業の質を左右する重要な役割があります。

発問は思考を促すことに重点を置いています。一方で、指示は「教科書の○○ページを開いてください」等のように子どもたちの学習活動をうながすものです。教師主導の授業では指示が多くなる傾向になります。

「ランキング」は、「発問」と「指示」を両方の中間的役割を果たします。つまり、学習者に思考と行動の両方を同時に促すことに特徴があります。

「○○についてあなたの考えを述べてください」と発問して黙りこんでしまう場合でも、選択肢を提示して選択することなら比較的容易に取り組むことができます。

ここで大切なことは、選択した理由を考えることです。さらに、理由の根拠まで述べることができると論理的な思考を促すことにつながります。

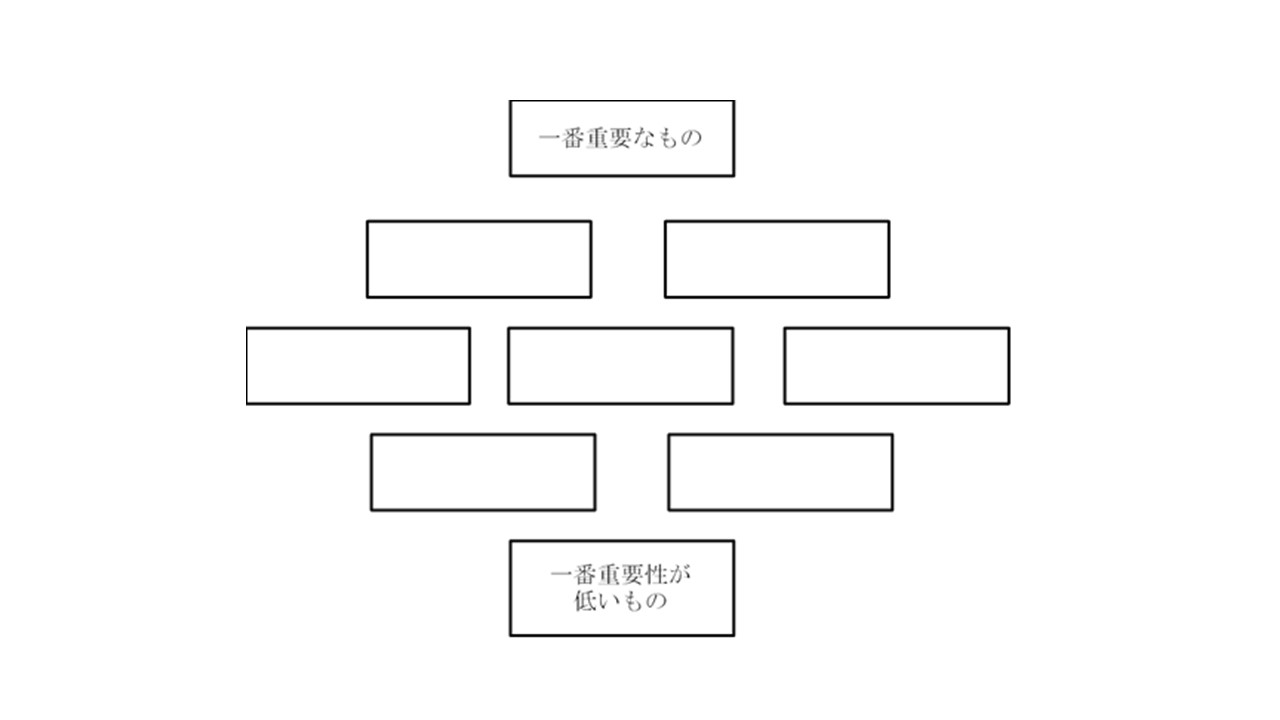

下の図は、ダイヤモンド・ランキングと呼ばれる手法です。

ダイヤモンド・ランキングとは、教師が選択肢となるカードを9つ示し、最も重要なカードをどれであるのか、その次に重要なカードを二つ選び、中ぐらいの重要性はどれとどれとどれか、というように選び、9つのカードを図のようにダイヤモンド型に順位づけるようにします。

また、選択肢を3つ程度にした「はしご型ランキング」という手法もあります。

他にも25の選択肢から不要なものを選択していくランキングもあります。

授業のねらいに合わせて、ランキングする選択肢の数は柔軟に変更することができます。

「ランキング」によって他者の価値観を比較する

ランキングは、他者との価値観の相違を視覚的にしながら、多様性を認めていくことを体験的に学ぶことに特徴があります。

生存や発達と人権の関わりについて学ぶためのランキング型の学習として、「新しい大陸に向けた航海」(Council of Europe :2009)は、ヨーロッパ評議会が刊行している指導例示としても紹介されています。

また、国際的な研究成果が国内の人権教育の指導方法として援用されている側面もあります。そのため、ランキングは、国際的な動向を踏まえた多様性を尊重することへのアプローチ方法だといえます。

例えば奈良県教育委員会が開発したランキング型学習「新大陸への航海」は、ランキングの選択肢として、以下のカードを提示しています。

㋐飲める水

㋑自由に使えるお金

㋒栄養のある食べ物

㋓友だち

㋔野原や林

㋕生活できる部屋・家

㋖家族

㋗差別されない(いじめられない)

㋘おかし

㋙教育を受けられる

㋚ケガや病気を治りょうしてもらう

㋛ジュース

㋜自分の言いたいことを言える

㋝ゲーム機

㋞遊ぶ時間

㋟庭付きの大きな家

㋠テレビや新聞

㋡ペット

㋢衣服

㋣電話

㋤きれいな空気

㋥ごはんやパン

㋦ハンバーガーとコーラ

㋧おしゃれな服

㋨くつなどのはきもの

を設定しています。

これらは、人権の普遍性を基にしている世界人権宣言や児童の権利条約、日本国憲法と関連しているものと嗜好品等が混合されて設定されています。

これらの選択肢を合意形成に向けて繰り返しグループ活動が行い、自他の価値観を比較したり、容認したり、人権を身近にあることを気付かせることにねらいがあります。

ランキングを通して、学習者は人権が成長するために欠かせない権利であることへ言及することや、他者と協調していくことの重要性に気付くこと、多様性があることに気付くことに特徴があります(河野辺:2017)。

ダイヤモンド・ランキングによる具体例は、「自他を認めるための授業実践「震災と人権」の具体例を紹介します」をご覧ください。

「ランキング」は多様な教科・領域でも援用することができる

ランキングは「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」にアプローチする学習方法として期待できます。

道徳や特別活動、国語や社会科などの学習活動として援用することができます。

例えば、社会科の学習の場合は以下の観点から援用できます。

社会科では社会の形成者としての公民的な資質・能力の育成を目指す学習です。学習問題を追究した後に未来の社会について他者と社会の在り方を討議する学習活動が設定できます。

その際に、未来の社会に優先するべきことの選択肢を提示し、学習者がランキングを行います。そして、その結果(理由・根拠)を基に他者と討議し、多様な社会の在り方や優先すべき社会的事象への取り組みの具体例を模索していきます。

わたし自身も東京教師道場や東京都教育研究員での社会科の研究授業の授業者として、実践して参りました。

子どもたちが自分の意見の理由や根拠を基に、他者と討議している姿は今でも覚えています。

子どもたちは、自分の意見をもつことができたら、他者に意見を伝えることに自信をもって取り組むことができます。

ランキングは、主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくりへの支援方法としてのアプローチになります。

なお、ランキング型の参加型人権学習は、他者との価値観の相違を視覚的にしながら、多様性を認めていくことに特徴があるからです。具体的には、ランキング型の技法について以下のように説明されています。

「様々なテーマについて、10個前後の『権利・課題・具体的品物名』をカードや一覧表等に記入し、学習者が自分にとっての重要性・必要性に従いダイヤモンド型等にランキング(順位付け)する。その上で、理由を各自が整理するとともに、その結果について学習者相互が意見交換・討議を行う。他者の考えを理解するとともに、多様な見方があることを理解することができる。集団の合意形成を図るためのスキルやノウハウを培う能力を開発するトレーニングとなる」

出典:澤田実「人権感覚を磨く様々な学習法」,人権感覚育成プログラム研究開発委員会(平成14年文部科学省委託事業)『人権感覚育成プログラム開発事業報告書』,pp.28-29, 2003年.

ランキングの学術的な知見については、以下の論文をご覧ください。

河野辺貴則「参加型人権学習の授業改善に関する実践的考察 ― 「[知識的側面][技能的側面]重視型ランキング」の支援の視点 ―」(2018.3 日本教育実践学会、『教育実践学研究』19巻-2号、pp.21-31、【査読付】)

河野辺貴則「参加型人権学習「ランキング」の授業分析研究 ― 人権教育を通じて育てたい資質・能力の構成要素に焦点をあてて ―」(2017.9 日本教育実践学会、『教育実践学研究』19巻-1号、pp.1-13、【査読付】)