教師にとって、授業改善は職人としての専門性を発揮し続けるために欠かせません。わたしは、これまでに東京教師道場のリーダーとして若手教員の育成に尽力して参りました。

この記事では、これまでの経験を生かして、授業改善におすすめするPDCAサイクルの方法を紹介します。

授業改善を計画的に行う

授業力を向上させていくためには、自己の授業を省察し、改善へとつなげる必要があります。そこで、おすすめするのがPDCAサイクルです。

これは、Plan「計画」→Do「実施」→Check「評価」→Action「改善」→ Plan「プラン」という順番に授業を継続的に評価・改善するためのマネジメントサイクルのことです。

なお、授業力の6要素については「授業力の向上を目指すために授業の構成要素について確認しましょう」をご覧ください。

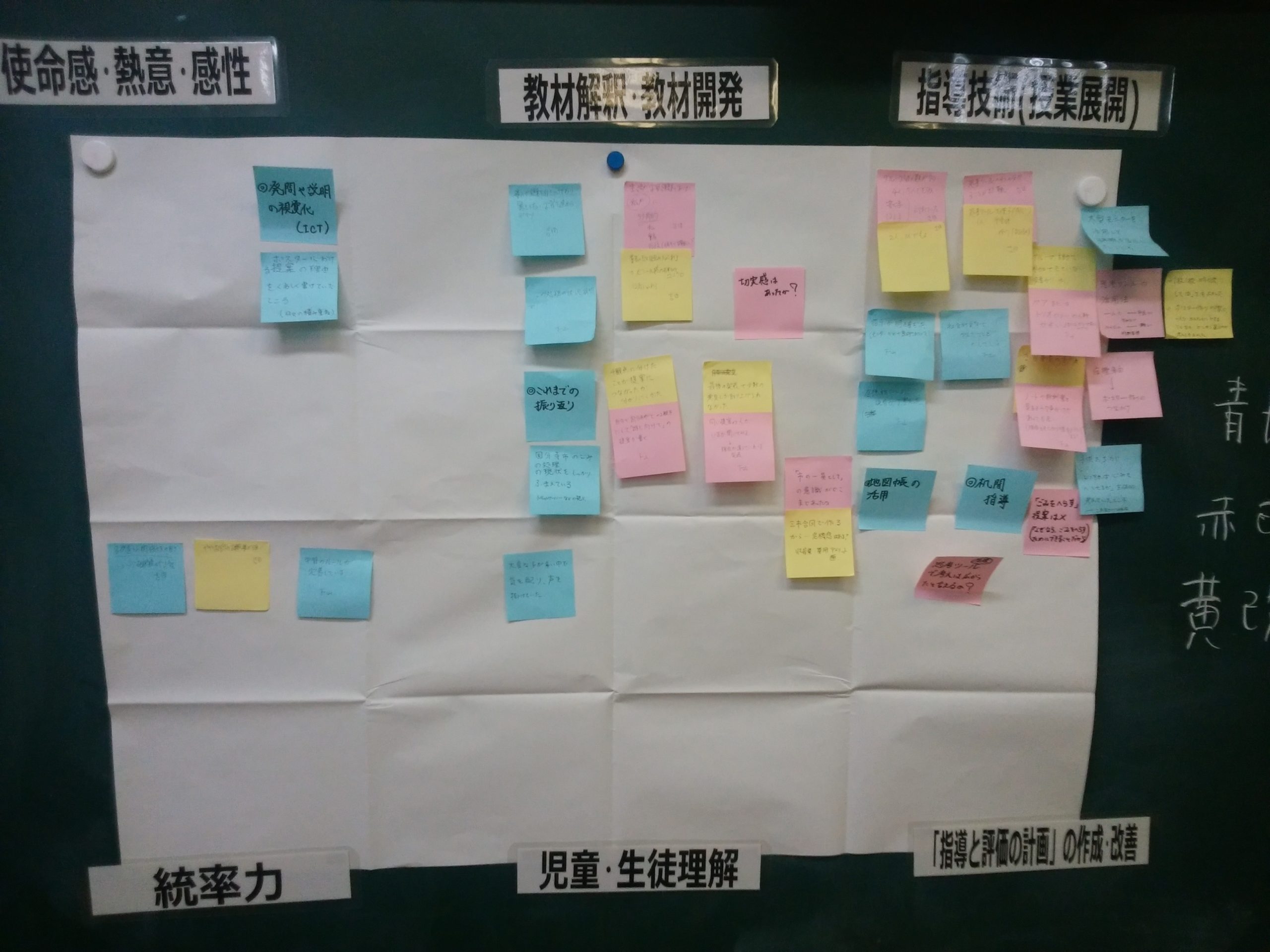

授業力の自己診断

授業実践を行う前に、授業力の自己診断を実施して、課題を明確にしましょう。

①「使命感、熱意、感性」では、「児童生徒に身に付けさせた資質・能力について明確な目的を持っているのか」、「適切な学習環境を整えているのか」、「よりよい授業実践のために自己研鑽に取り組んでいるのか」などが挙げられます。

②「児童・生徒理解」では、「児童生徒の実態を考慮して指導計画を立てているのか」、「児童生徒の学習意欲や、既習事項へ理解できているか」、「多様な学習状況への手立てを準備しているか」等が挙げられます。

③「統率力」では、「授業の始業時刻や終業時刻を守っているのか」、「学習のルールが定着しているのか」、「明確な指示によって、学習活動が円滑に行われているか」等が挙げられます。

④「指導技術」では、「児童生徒に授業の見通しをもたせることができているのか」、「児童生徒が問題解決していくための授業展開になっているのか」、「ICT機器や教材・教具などを適切に活用できているか」等が挙げられます。

⑤「教材解釈・教材開発」では、「学習指導要領に準拠した教材や内容になっているのか」、「学校や地域の特色を生かした教材開発をしているのか」、「児童生徒の関心や意欲を引き出す教材開発であるのか」等が挙げられます。

⑥「「指導と評価の計画」の作成・改善」では、「単元の目標に対応した評価規準を設定しているのか」、「評価計画に基づき、児童生徒の達成状況を把握した上で、計画を立てることができているのか」等が挙げられます。

これらの項目について、4段階で自己評価し、自己の課題を明確にしていきます。

授業改善は教職人生のプラスへの好循環につながる

授業力の自己診断を実施して、課題が明確になったら、実践をしてみましょう。まずは、やってみることが大切です。

わたし自身も、上記の方法を繰り返しながら自己の授業力の研鑽に励んで参りました。自分の授業力が向上してくると授業実践のやりがいが益々感じられるようになり、教職人生のプラスへの好循環が生まれます。

例えば、授業力の向上によって、子どもたちとの関係性が益々よくなります。子どもには一生懸命によい授業を実践しようとする教師の熱意は伝わるものです。

ある時、保護者の方から「少し体調が優れない様子ですが、先生の授業を娘が受けたいと言っているので学校に行かせます」という連絡帳に記述してあったことがありました。

もちろん、健康第一ですから、体調が優れないときは、無理に学校に通学する必要はないと思います。そのため、保健室に連れて行き、早退をするように指導をしました。

一方で、授業を受けたいという言葉を目にして、授業改善への取り組みは子どもたちへの学びの意欲を向上につながっていたことを実感すると共に、益々授業の腕を磨きたいと願い続けてきたことが、その後の大学院への学びへとつながったと思っています。

教師である以上、子どもたちのために自分の授業力を常に磨くことは、専門職としての大切な誇りだと思っております。

なお、授業力の鍛錬方法については、「授業の技術を高める。おすすめの5つの鍛錬法を紹介します。」をご覧ください。

*2023年8月30日に本を出版することになったことを報告させていただきます。